からりと晴れ渡り、陽光が満ちた4月のとある日。東京・大本山護国寺で、3つの香席を味わう記念香会が催された。

今回は、参列したFrag-lab編集長・森綾が、参列して感じた香りの旅をここに再現する。

呈茶は特別なマカロンと、抹茶のマリアージュから

おそらくこの春で一番良い気候になった。

空は青く、日差しは麗らかで、時折心地よい風が頬を撫でる。

大本山護国寺。江戸時代に建立されたこの仏閣は、関東大震災も第二次世界大戦にも動じなかった本堂が、元禄の趣を残している。おおよそ都心とは思えない、静寂を湛えた空間だ。

ここで、日本香堂グループの450年記念香会が開催されるという。天正年間より香の専門職として御所御用を務めた「香十」の名跡を継ぐ同社の想いをかなえるにふさわしい。

香会は、3つの香席からなるという。テーマは「香の歴史・今・あした」。

過去、現在、未来という時間軸の壮大な旅である。

旅の前に、呈茶の席があった。

護国寺には普段は公開されていない客殿がいくつかある。どの建物もそこにあるべき意味を重んじられている。

呈茶の席は明るい光に満ちていた。

ピエール・エルメ・ジャパンの社長で、パティシエのリシャ―ル・ルデュさんご自身でサーブしてくれたのは、この日のための特別なマカロン。日本香堂グループの新しいGIのアイコンが描かれている。抹茶とのマリアージュを考えられた、少しお茶の香りもするクリームが入っていて、やさしい味わいだった。

日本語も達者な彼と、日本での事業展開の経緯などを訊いてしばし話す。

その後、赤坂・塩野の「花びら餅」もいただいた。マカロンと和菓子を違和感なくつなげるのは、抹茶の香りだ。

ふわりとまず美味に満たされ、最初の香席へと誘われる。

新作組香「麗春香」を行灯のあかりのもとで聞く

最初の香席は組香。いくつかの香りを聞き、それを当てる。平安時代の貴族文化が生んだ、雅やかな遊びである。

案内されたのは、月光殿。桃山時代の建立で、もと大津三井寺の塔頭、日光院客殿を移築したものだそうだ。黄金色に灼けた床の間脇の壁画は、狩野永徳の筆になるものとされる水墨画。色はないのに壮大さや果てしなさを感じさせる。その他の襖絵も狩野派によるもの。

その時代の足利義政は、戦さに疲れた晩年、破甕に1本の山桜を立て、日がな愛でていたという。

そこへ、現代の花人、杉謙太郎氏が「今」の美を添える。その時代に生まれ、「今」に続く日本の美意識とは、自然に野に咲く花であり、どんなに高価で一つしかなくても割れてしまう土からできた器なのかもしれない。そしてそれはその「物」ではなく、そこにまつわる気配のような物なのかもしれないと、ふと思った。

現代の照明ではなく、行灯が置かれた。

襖から漏れる自然光と、行灯のほの白いあかりに、心が閑かに今という時計を忘れていく。

この日の組香は、御家流香道二十三世宗家・三条西堯水による令和の新作「麗春香」だった。

ひさかたの 光のどけき 春の日に

しづ心なく花の散るらむ

「百人一首」にも登場する「古今和歌集」の紀貫之の証歌が詠まれ、香組が説かれる。

香炉は唐津の健太郎窯。土を掘るところから始めるという作品だ。

参加者はまず、光と風という二つの香りを聞く。その香りはどこかに入り、その他、4つの香りをたいた香炉が回ってくる。

そよ風、しらべ、春の日。

香銘の通り、どれもどこかに今日の日の光のような軽やかさがある。

しかし、なかなか当てるのは難しい。

恥ずかしながら、途中から「どれもいい香りだな」になってしまう。

私はもう香りを味わうことに徹することにした。

それでも6種類すべてを当てた方も2人いらした。皆当てると「うららか」と言われ、その他は

「春風つよし」ということになる。

私にはかなり強風だった。

「香満ちました」

閉会の言葉は、そこに集う人にも香の記憶、集うことができた心の充足を感じせてくれた。

1000年以上もその言葉が繰り返されてきたことが、香の文化をつなぐ糸であったかのように。

モダンなしつらい、硝子の香道具で和木を聞く

行灯のあかりから、光が差し込む新たな部屋へ。

書院造の月窓軒である。

大日本麦酒の社長を務めた財界人の馬越恭平氏の一族が、彼の没後に寄進した建物で、他の建物と比べてところどころに凝った意匠がある。部屋からは月が見えないのに「月窓」と銘されているのは、外の手水に月が映るのだという。

杉氏はここでは大胆に、椿の花が水中に沈んで1年経ったものだというガラスのオブジェを置いた。また、障子を開けると、そこには「華厳」と題された布が。絹に大量の薔薇の花びらを絞って流したという。

モダンなしつらいに心浮き立つこの会は、どうやら硝子に何か鍵がありそうだ。

床の間には大きな掛け軸に「薫」の字。華雪氏の書が伸びやかに余情を残す。

こちらでは「六樹 和香木」を聞くという。和香木とは、日本各地にある独特の芳香を発する木々のことだ。その土地の自然環境によって太古の昔からそこで出来上がった香りは、その土地の文化にも影響を与え、あるいは、神聖なものとして崇められてきた。

今回の六樹は

一、駿河黒松

二、薩摩楠

三、木曽檜

四、陸奥檜葉

五、高野槇

六、屋久杉。

それぞれの小さなチップを硝子の香炉で聞くのだ。

硝子!

香元の細川堯順先生の前にも、硝子の香道具が置かれていた。

富山の硝子作家、輪島明子さんに特別に依頼したものだという。

香炉の一つ一つも抑えた色味に硝子ならではの透明感が光となり、見た目にも清々しくて美しい。手に取ると、手肌にすべやかな心地よさが伝わり、また陶器とは違う温度の伝わり方があって、なんとも新鮮だった。

青西絵理子研究員によって、木の解説がなされ、一つ一つの貴さが伝わってくる。

香木は木が長い年月のうちに樹脂化して芳香を放つが、生の木から伝わる芳香の生命力に打たれる。

これこそが、今の香りではないだろうか。

私たち日本人は、この「木」という素晴らしい財産をあまりにもおろそかにしてはいまいか。

そんな想いが、こんこんと泉のように湧き上がってきた。

6つの香りを聞いたあと、最後に7つ目の新しい香りが回された。

「楠と屋久杉。和木の調合という、新たな提案を聞いていただきたいと思います。新しいアコードが生まれていると感じます」

硝子と和木。和木と和木のアコード。ここには紛れもなく香のこれからを指し示すものがあった。

暑すぎる夏が来る日本になってしまったが、ここにある香が心の涼をいつでも叶えてくれるだろう。

よみがえる「六種の薫物」。今だからこそ手に入る新しい香りを足してみる

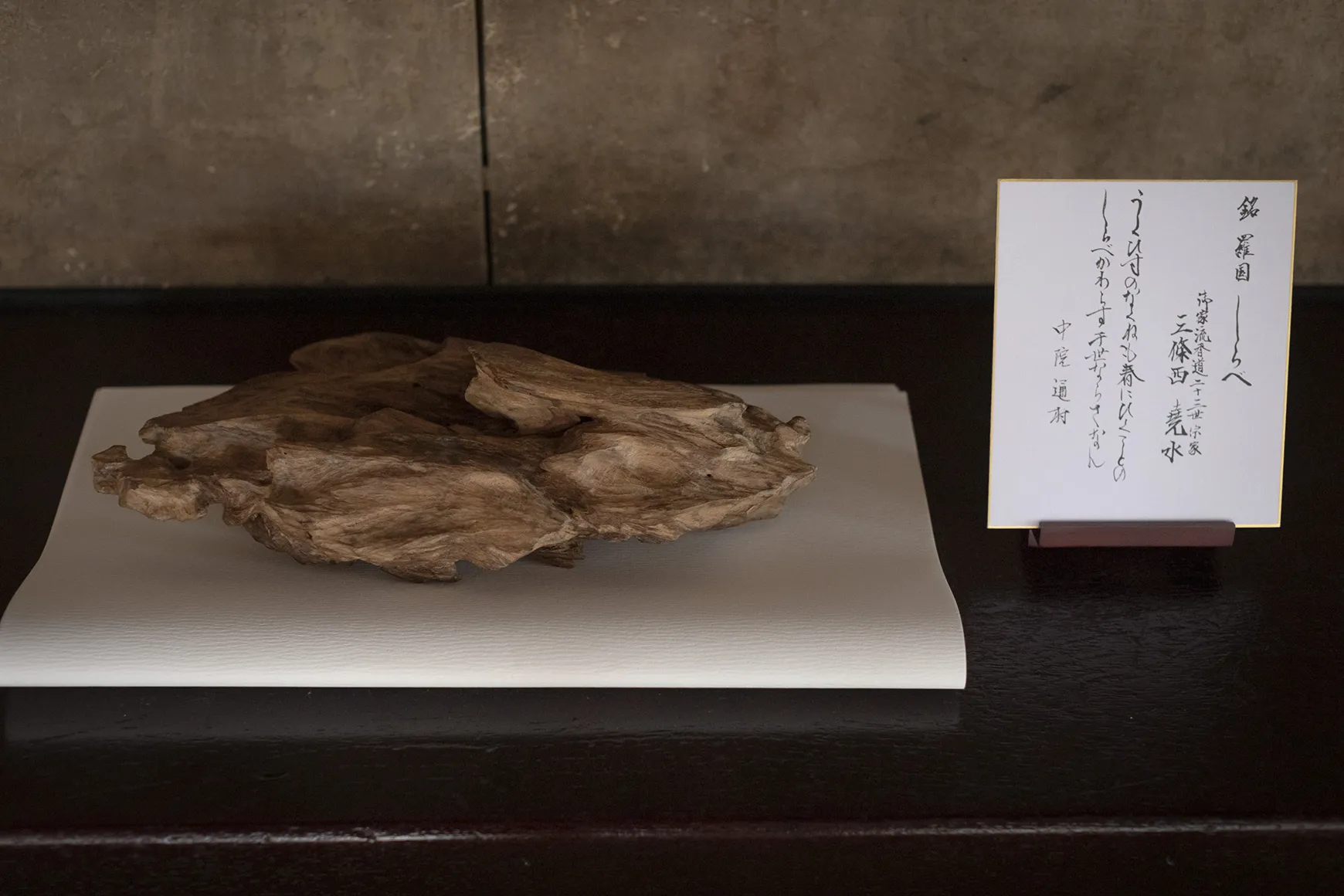

締めの香席は「六種の薫物」である。

むくさのたきもの、と読む。これは、平安王朝400年の間に開花した薫物文化を代表し、後世に遺されたものだ。

その処方が『薫集類抄』に記録されている。それを今に再現するというのだ。

子どもの頃、村岡花子著になる伝記『紫式部』(偕成社)を、よれるほど愛読した筆者にとっては『源氏物語』を香として聞くことができるというのは人生の中のエポックメイキングだった。

稲坂良比呂氏の香話も興味深かった。

「仏教伝来とともに伝わり、そもそもは祈りのための道具であった香。線香、焼香は、生活文化として現代にもつづいている。しかし香をあそびにする。香を贈り物にする。また香で自己表現をするといった文化が生まれたのは、この平安時代だったのです」

また、当時の人々が香に求めたのは、具象ではなく抽象だというのも興味深かった。

「たとえば、一番目の薫物は源公忠朝臣の処方で『梅花』と名付けられています。しかし、梅の花の香りがするかと言われれば、しないことがわかっていただけると思います。白菊と名付けられたものにせよ、藤袴と名付けられたものにせよ、すべてイメージなのです」

『源氏物語』には「梅花」、「荷葉」、「侍従」、「黒方」の四種が重要な薫物として登場するという。現代語訳では詳しく翻訳されていないそうで、詳しく紐解けばすべての登場人物の深層心理までが暴けそうでこれまた興味が尽きることがない。

香炉は370年続く伊万里鍋島焼の畑萬陶苑のもの。

この日は、六種のほかに、現代の「黒方」が披露された。

「一つ、南米の香材を練り込んで、新しい香をつくりました。さて、何を入れたかお分かりですか」

実は最初の香席で「春風つよし」だった私だが、この新しい香りには気づいた。トンカビーンズだな、と。なぜなら、とても好きな香りのひとつで、ESTEBANのものを愛用しているからである。

トンカの加わった新しい香りは、一粒、寝室に置きたいような柔らかい甘やかさをひそめて、現代の暮らしにも溶けこみそうだった。

1000年を超えて今あるもの。1000年前と同じように、感覚を刺激し、人の心をつなぐもの。そう思うと、その香りを聞くことができている瞬間に、胸がいっぱいになった。

それとも、自分の中にかすかにひそむ遺伝子が、その香を知っていたのかもしれない。…そんなおとぎ話は笑い飛ばすこととして。

最後に、目の前に置かれた、美しい絹糸の説明があった。

「薄い桜色は白檀。ゴールドは桂皮。私の着ているものは丁子で染めたものです」

系は織物になり、着物になって、着た人の体温で、香りを放つ。そんな風雅もまた、脈々と受け継がれてきたものだ。

三つの香席で香に満ちた時間は、参列したひとりひとりの人生に、得難い余韻を残したのではないだろうか。

香の煙はたなびきながら、今という時からこれからの時へと流れていく。そうして時を目で追いながら香を聞けば、いにしえもそこにある。

香の旅にこそ、永遠がある。

photo by Yumi Saito

http://www.yumisaitophoto.com/

Text by Aya Mori